入梅したとたんに続く(?)中休みといわれる晴れ間。

本当に、今日までっぽいですね。

ちょい曇りの中、お散歩マップの撮影に行ってまいりました☆

学校を出発して、午前中いっぱいカメラを持って撮影実習。

順路は、

桜田通り→慶應義塾大学→赤羽橋→東京タワー→増上寺→日比谷通り

という感じ。

途中で目印になりそうな場所の写真も撮りつつ、

撮影リストを片手に次から次へとパチリ☆パチリ☆

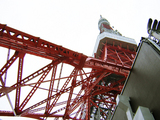

東京タワーを真下から撮影した写真と、学生が撮影している姿です。

港区という土地柄、交通量が多いので撮影にも一苦労です。

ところで・・・

芝大門のそばにある「クレッセントハウス」というレストランをご存知ですか?

フランス料理のレストランらしいのですが、どこかに風見鶏があるそうです。

私はまだ見つけられないのですが・・・。

ちなみに、壁に写っているのは「日時計」です。

だれか、風見鶏を見つけたらご一報下さいませm(_ _)m

って感じ。

って感じ。

って訳です。

って訳です。

イ

イ イ

イ と同時に耳の日でもあります

と同時に耳の日でもあります

)

)

感覚で、

感覚で、