仕事が立て込んでくると、手が空いている人が手伝います

それは制作会社でも一緒で、先輩が後輩の仕事を手伝うのも、

またその逆だって良くあることです

その時は、イラストの直しが多くて手一杯だったので、

組版(くみはん)*を先輩にお願いしていました。

数度目の校正(こうせい)*で、

校正紙(こうせいし)*を用意して貰ってクライアントさんのもとへ

ところで、このハコはなぁに?

ところで、このハコはなぁに?

・・・なんでしょうね・・・?

・・・なんでしょうね・・・?

これ要らないわぁ~

これ要らないわぁ~

クライアントさんの言うハコとは、

トンボ*の中に書かれたハコで、確かに目障りな感じがする。

それはそれで、会社に戻って先輩に聞いてみると・・・

あーあれね。素人サンのための枠さ~

あーあれね。素人サンのための枠さ~

あれ要らないそうです

あれ要らないそうです

要らないも何も、実際にはない線だよ

要らないも何も、実際にはない線だよ

・・・じゃあ、何の線ですか?

・・・じゃあ、何の線ですか?

・・・

・・・ ・・・カットしてみたらわかるよ

・・・カットしてみたらわかるよ

言われて定規をトンボにあててみると、総ての謎が解けました

ハコは出来上がり線だったのです

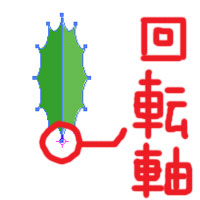

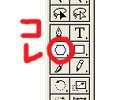

左の絵の赤い線。

これがクライアントさんの言ったハコです。

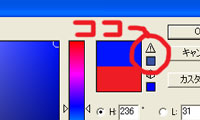

色がついている原稿なら問題ありませんが、

余白が白(無地)の原稿の場合、

余白を見誤ってしまうことが良くあるのです。

内容に対しする余白の割合のことを、

余白率といいます。

校正紙はトンボが入る分、

紙全体の余白率は上がります。

もちろん実際の原稿の余白率とは異なります

このことを頭で理解していても、実際は見誤ってしまうものです

余白率を見誤ると、紙面の印象がまるっきり変わってしまいます。

ちなみに、余白率とは周りの余白だけの事をさすのではありません。

紙面全体の余白の割合をさすのでお間違いように

自分でレイアウトを考える時は、カットして確認しないと大変ってことで

けど・・・こんな失敗、新人さんぐらいしかしないんでしょうけどね

組版→文章や図版を印刷用に配置すること

校正→文章や図版の内容等が間違っていないか確認すること

校正紙→文章や図版が間違っていないか確認するための出力紙

トンボ→印刷物の基準線・断ち切り線

)の探求を極めたひとつの形かな・・・と思って、

)の探求を極めたひとつの形かな・・・と思って、