クリスマスのカウントダウンが終わると、あっという間にお正月

来年の主役はねずみです。

という訳で、年賀状用にイラレでねずみを描いてみましょう

今回紹介する描き方は、

楕円形ツールでベースを作り、

ダイレクト選択ツールで、

アンカーポイント*に、

ちょっと手を加えるだけなので、

結構簡単に描けますよ

ではでは早速、ねずみの顔から作っていきます。

楕円形ツールで正円(shift押しながらドラッグ)を描きます。

そして、ダイレクト選択ツールで左のアンカーポイントに手を加えます。

クリックするとウデが出てきます。

その上の点をカチッと押して、

そのまま右に倒します。

次に耳を描きます(楕円ツールで正円を!)。

描いたら、Alt(MacならOption)を押して、移動しつつコピーします。

コピーをしたら、左の耳を最背面に移動します。

(ファイルメニュー→)オブジェクト→アレンジ→最背面

またはCtrl+Shift+[(MacならCommand+Shift+[)[は、Enterの上隣のキーになります。

次に、右耳を選択して縮小コピーします。

(ファイルメニュー→)変形→拡大・縮小

80%に設定して、コピーをクリックします。

そうしたら、整列パレット*で、左寄せ・下揃えを実行します。

実行すると・・・

こんな感じになります。

あとは、楕円ツールを使って、目と鼻と口を描けば顔の完成です。

笑った口元は、

上のアンカーポイントを、

ちょっと下げればできます。

どうですか?できましたか?さらに色もつけてみましょう

線無しの方が、

かわいらしいと思います。

どうでしょう

さてさて、折角だから身体の部分まで頑張ってみましょう

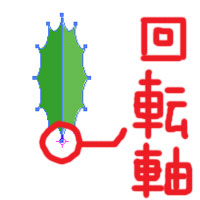

回転ツールで、描いた楕円を左に少し傾けます。

顔のサイズにあわせて縦長の楕円を描きます。

今度は、

右と下のアンカーポイントに手を加えます。

緑の線が移動前で、

赤の線が移動後のカタチになります。

下は、Shiftを押して水平にあわせると、

座った雰囲気が出ます。

身体の次は、お正月アイテム、鏡餅を描きます。

横長の楕円を描きます。

下のアンカーポイントを上に移動すると、

よりお餅らしい線になります。

下から順に・・・

お餅→お餅→みかん→みかんのヘタの順に描きます。

みかんのヘタは楕円ツールにカーソルを持っていって、

ちょっと長めに押すと4つの窓が出てきます。

その中に☆があるのでそれで描いています

できあがったら整列パレットの中央揃えを実行します。

こんな感じで、

縦一列にまっすぐ並びます。

あとは腕と足としっぽです。

腕は正円を描いて、足は横長の楕円を描いて、アンカーポイントを移動させます。

移動のポイントは、赤い丸で囲んであるところです。

そろそろ、アンカーポイントだけの加工に慣れましたか?

しっぽはちょっと手間がかかります

ツールボックスからスパイラルツールを選びます。

楕円ツールの中にあった渦巻きのヤツです。

顔の横辺りでカチッとクリックして下さい。

左のような設定画面が出ます。

セグメント数は5に設定します。

スタイルは右巻きの方を選びます。

回転ツールで右に90度回転します。

Shift押しながらだと簡単です

下のアンカーポイントを、

ねずみのおしりに移動できたら

線幅を2mm、

形状を丸にして、

塗りはもちろん無しです

あとは色をつけて完成です

ちびっこを加えてみました。

応用で、ちょこっと加えてみて下さい。

もう簡単にできるはずですよ

よく解らなかったら、是非体験入学にご参加下さい。

実際の画面で見たら、

「なぁ~んだ 」って思えますよ

」って思えますよ

アンカーポイント→1つ1つのカタチをつくる座標点

整列パレット→オブジェクトどうしを、そろえるコマンドが詰まっている

新人さんが完璧だったら、何年もやってるこっちはどうなるの?

新人さんが完璧だったら、何年もやってるこっちはどうなるの?

きみきみ、どうせ時間あるよね。ちょっとここに行ってきなよ。

きみきみ、どうせ時間あるよね。ちょっとここに行ってきなよ。 ・・・えぇ

・・・えぇ 取材の話はつけてあるから、よろしく~

取材の話はつけてあるから、よろしく~

いつ何言われてもすぐ動けるように「待機」するのも仕事だから。

いつ何言われてもすぐ動けるように「待機」するのも仕事だから。 △△

△△ に載せる施設のリストだけど、内容があっているか確認して。

に載せる施設のリストだけど、内容があっているか確認して。 (って指差された先には、電話しかないデスク)

(って指差された先には、電話しかないデスク) はい、こちら○×

はい、こちら○× です。

です。 の

の

ストリップで大丈夫だって

ストリップで大丈夫だって