夏休みが終わりました。

夏休みが終わり授業が始まって、もう一週間が過ぎてしまいました。

一ヶ月の休みを終えて、少しずつ毎日の授業にカラダを慣らしていきたいものです。

しかし、この学校の電気電子学科の学生たちには、そういう余裕は許されていません。

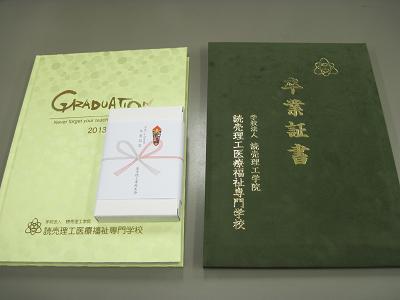

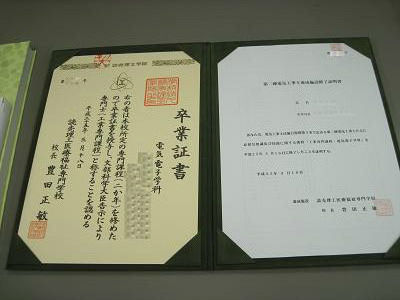

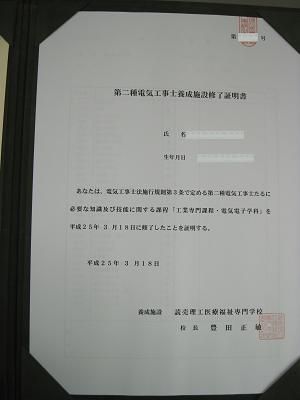

「卒業時に無試験で第二種電気工事士免状取得」

実は、この言葉には深い深い意味があるのです。

確かに、卒業時には無試験ですが、卒業を認められるには、2年間で合計8回の定期試験に合格しなければいけないのです。

1年生の前期中間試験、前期期末試験、後期中間試験、後期期末試験、

2年生の前期中間試験、前期期末試験、後期中間試験、後期期末試験、

これら、合計8回の定期試験です。

国家試験を受験する場合は、学科試験1回、技能試験1回で、必要とされる全範囲について答えなければいけませんが、専門学校の場合はこの全範囲が2年間で8分割される訳ですから、2年間という歳月は必要ですが実は楽なのかもしれません。

それで、前期期末試験ですが、今週の木曜日から始まります。

1年生は7科目、2年生は12科目を受験します。

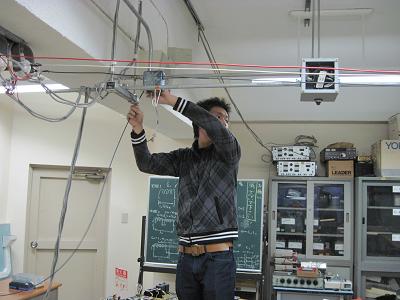

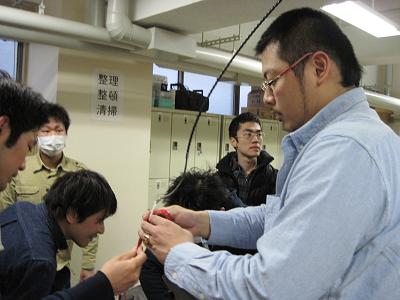

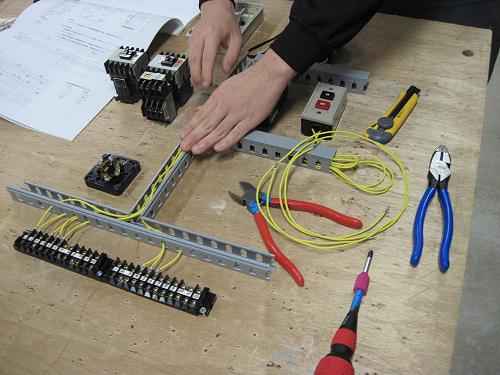

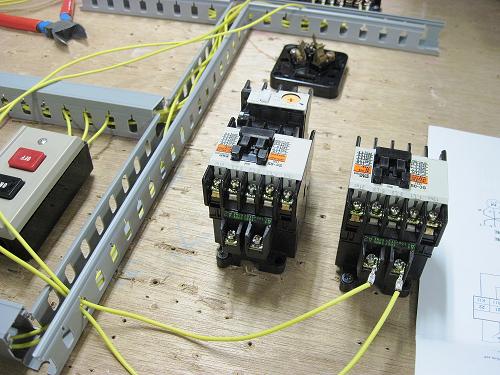

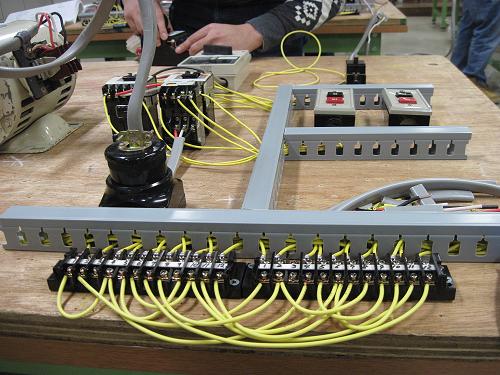

時間割の都合で、2年生の電気工事実習の試験は既に始まっています。

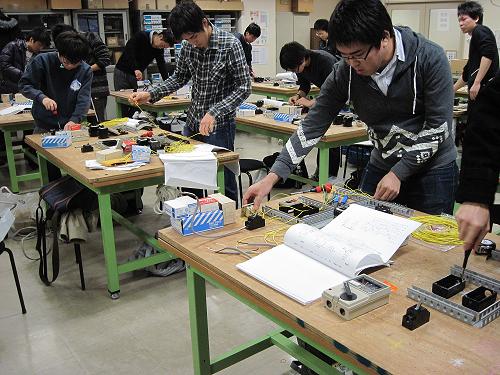

↑

いつも厳しいY先生の監督下、真面目に課題に取り組む2年生

1年生も前期中間試験では、実際の国家試験で問われる問題の2倍程度の分量がある課題に取り組むことになります。

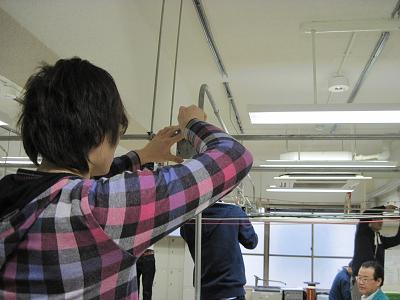

しかし、今年の夏休み明けの実習内容は年間スケジュールに従って、がいし引き工事の練習です。

←経験豊富なO先生

厚めの板にノッブがいしをしっかりと固定し、IV線をバインド線で留めている1年生

1年生にとっては、前期中間試験に続いて2回目の専門学校での定期試験ですが、前期期末試験のレベルはどの科目も、中間試験に比べてはるかに難易度が高く感じられるかもしれません。

しかしこれも、2年間で電気工事士と電気主任技術者に必要な知識を身に着けた、社会から評価をされる即戦力となるためなのです。

全員が夢に向かって、入学時の初志を貫徹できることを電気電子学科教員一同、いつも願っています。