先日、本年度の第一種電気工事士筆記試験の合格通知が受験した学生全員に届きました。

電気電子学科では、選択科目として「資格試験講座」という授業が行われており、電気電子学科に関する国家資格の取得を目指す学生たちを専任の教員が受験指導をしています。

「資格試験講座」の授業は、日常の講義や実習で学んだことの延長上にあり、逆に「資格試験講座」で身に付けたことが日常の授業を学ぶためのフィードバックにもなっており、学習に対する好循環が形成されています。

「資格試験講座」は曜日毎に行われ、他の学科とコラボレーションして行っている曜日もありますが、第三種電気主任技術者(電験三種)試験は1年生、2年生共に合格。第一種電気工事士試験は1年生、2年生共に全員が筆記試験合格通知書を手にし、4年連続100%合格を目指して、先月からは曜日に関係無く技能試験対策に向けた実習が開始されました。

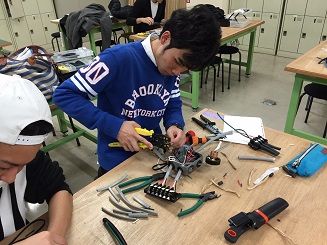

連日のように実施されている実習も、選択科目扱いなので出席は自由であり、全員が揃うのは難しい状態ですが、ある日の実習室を覗いてみました。

第一種電気工事士技能試験の合格を目指して日夜頑張っている学生たちと、指導をしているベテラン教員の会話です。

先生:君はなんで資格試験を受けようと思ったんだい?

学生:先生に勧められたのもありますが、友達から一緒に頑張ってみないか?と誘われたのもきっかけです。

学生:試験勉強をすることで、日常の勉強もよく分かるようになりますし、

卒業して第二種電気工事士の資格を受験せずにもらうのとは違って、自力で国家試験に合格したというのは、就職活動をする上でも自分自身の自信にもなるし、アピールポイントになると思っています。

先生:そうか。みんな前向きでいいな!先生の若い頃を思い出すよ!合格通知書を手にしてどう思った?

学生:正直「やったあ!!!」という感じで、とっても嬉しいです。みんなで一緒に頑張って全員合格を目指したいです!

学生:ホントに色々な電気工事のポイントを考えて教えてくれ、目の前で実際にやって見せてくれる先生に感謝しています!

先生:そうか、そうか、先生も本当に嬉しいよ。本当に良かったよ。ところで、学校に入学する前から勉強をしていたのはいるのか?

学生:半年くらい前から

学生:2年間くらい前から

先生:そうだよな。何事も長い間取り組むことによって理解も深まるし、記憶も完璧になるし、応用力も身に付くんだよ。それにしても君たちの記憶力がうらやましいよ・・・

学生:先生、記憶力だけじゃないですよ。先生のアドバイスや、やっぱり毎日少しずつ継続してやったということが大切だったような気がする。

先生:「継続は力なり!」だな。これからは、どうするんだ?

学生:先ず目の前の技能試験を突破するのが目標です。そして、友達のように電験三種の合格も目指したい。この学校を卒業して実務経験を積めば電験三種と二種の資格はもらえますが、試験を受けて実力で勝ち取った方が、自分としては手ごたえがあります。

先生:ヨシ!分かった。君たちが将来に向かって頑張るのであれば、先生も協力は惜しまない。何でも訊いてきなさい!

・・・というような感じでした。

一部脚色・誇張をしている表現もありますが、電気電子学科では毎年この時期はこのような光景が繰り返されています。

「4年連続100%合格」は気にしなくて良いから、ひとりひとりが実力を向上させて、技能試験本番で実力を発揮してもらえることを電気電子学科教員一同願っています。