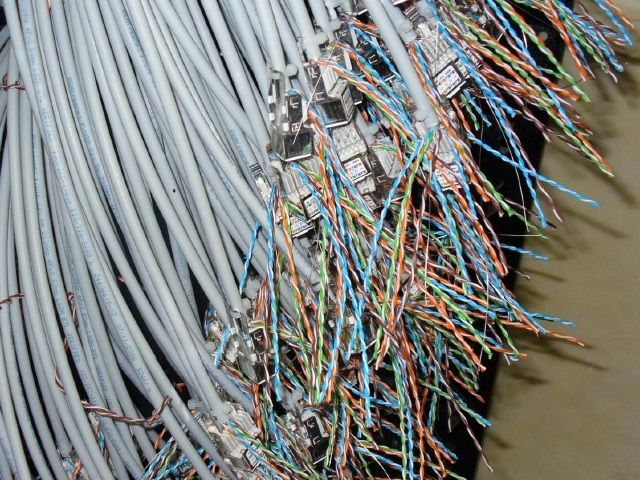

工事担任者は固定電話やインターネット接続機器などを電気通信回線に接続する工事に必要な資格です。

工事担任者は固定電話やインターネット接続機器などを電気通信回線に接続する工事に必要な資格です。

電気通信回線はアナログ伝送路設備とデジタル伝送路設備、そして両方にまたがる総合デジタル通信用設備(ISDN)に分類されます。

工事担任者にはAI種とDD種があります。

AI種は更にAI第一種、AI第二種、AI第三種に分かれています。

その種類に応じて、アナログ電話回線やISDN回線に接続できる回線数が異なります。

DD種もDD第一種、DD第二種、DD第三種に分かれています。

その種類に応じて、接続ができるデジタル回線の信号入出力速度が異なります。

AI第一種には回線数の制限が無く、DD第一種には信号入出力速度の制限がありません。

工事担任者にはAI・DD総合種という、AI第一種とDD第一種を統合した、全ての電気通信回線の接続工事が可能な資格があります。

平成17年(2005年)の工事担任者規則改正までは、ISDN回線の接続はアナログ種ではなくデジタル種に含まれていましたが、現在はDD種ではなくAI種に含まれています。

工事担任者規則改正前のアナログ種とデジタル種の工事担任者資格も引き続き有効となっており、ISDN回線の接続はデジタル種とAI種の両方で可能になっています。

電気通信事業者とは携帯電話やインターネットの電気通信サービスを行っているキャリアなどのことです。

電気通信事業者とは携帯電話やインターネットの電気通信サービスを行っているキャリアなどのことです。 電気工事に似ているものに電気通信工事があります。

電気工事に似ているものに電気通信工事があります。 建設業就業者数は平成9年の685万人から、22年には498万人まで減少し、その後ほぼ横ばいを続けて、27年には500万人であると、国土交通省は「適正な施工確保のための技術者制度検討会」第13回検討会資料5-2「現状の課題」で報告しています。

建設業就業者数は平成9年の685万人から、22年には498万人まで減少し、その後ほぼ横ばいを続けて、27年には500万人であると、国土交通省は「適正な施工確保のための技術者制度検討会」第13回検討会資料5-2「現状の課題」で報告しています。 電気工事施工管理技士は建設業許可を受けて電気工事業を営むときに必要な資格です。

電気工事施工管理技士は建設業許可を受けて電気工事業を営むときに必要な資格です。 電気工事に関する電気法規は、電気工事士法と電気工事業法です。

電気工事に関する電気法規は、電気工事士法と電気工事業法です。 ヒヤリ・ハット報告を集めて、その背景にある不安全行動や不安全状態を分析して、重大災害発生の防止に役立てることをヒヤリ・ハット活動と言います。

ヒヤリ・ハット報告を集めて、その背景にある不安全行動や不安全状態を分析して、重大災害発生の防止に役立てることをヒヤリ・ハット活動と言います。 普段当たり前に使っている電気のコンセントですが、そこに供給されている電圧は「標準電圧」として電気法規で決められています。

普段当たり前に使っている電気のコンセントですが、そこに供給されている電圧は「標準電圧」として電気法規で決められています。 本校電気電子学科は文部科学大臣から職業実践専門課程の認定も取得しています。

本校電気電子学科は文部科学大臣から職業実践専門課程の認定も取得しています。